LES ENTAILLES

POUR EN SAVOIR PLUS

Dans le département de la Somme, la tourbe a tenu une place importante dans l’économie locale ce dont les chiffres suivants témoignent.

En 1889, sur 157 sites d’extraction près de 2 000 ouvriers ont extrait 70 000 tonnes.

Neuf années avant, 83 920 tonnes étaient sortis, mais 42 500 en 1901. En 1919, seules 12 exploitations étaient encore en activité et avec elles, 30 ouvriers extrairont 33 000 tonnes.

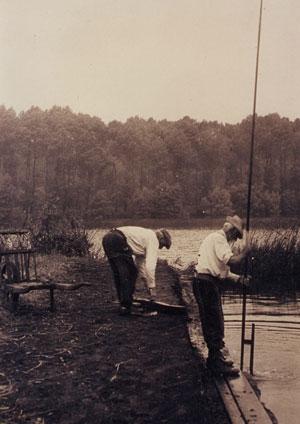

Au cours du XIX ème siècle, l’exploitation s’organisait d’avril à fin août soit au cours des mois les plus chauds (du moins à cette époque !) pour permettre le séchage de la tourbe. Elle était assurée par une équipe de 4 hommes, le tourbier et ses ouvriers. Chacun avait une tâche précise. Le sol est décapé au petit louchet (ech découénage). Ensuite, le tireur (ech tireu ) place une planche en alignement au bord de l’eau. Elle est lourde et tenue par de longues chevilles de bois pour assurer à l’ouvrier de ne pas tomber. Sa largeur marque l’épaisseur du paquet de tourbe qui sera sorti. L’ouvrier pousse en appuyant le fer du louchet sur le bord de l’eau, puis par une secousse détache le morceau de tourbe, qu’il remonte puis bascule pour déposer l’ensemble sur le sol. Il repositionne son louchet au même endroit pour aller extraire une longueur équivalente plus en profondeur et ainsi il pourra aller jusqu’à 6 mètres de profondeur. Ensuite, le coupeur (ech coupeu) intervient. Armé du coupoir, couteau à lame courbe et pointue, il tranche le pain de tourbe en brique égale puis les dispose sur une brouette que le brouetteur (ech brouteu) va améner sur l’étente. Là, déposées par le déchargeur (ech décartcheu), les briques de tourbe (ou « tourbe ») vont subir leur premier temps de séchage. Elles sont ensuite mises en tas composés de 21 « tourbes », puis en pyramide, les catelets. Enfin, elles seront placées en quinconce, tas appelés reuillets ou lanternes. Elles sécheront ainsi durant 5 à 6 semaines pour finir en piles (8 à 9 mètres cubes de tourbe) et en demi-piles.

Site tourbe Long

Site tourbe Long

Il a varié selon les périodes, et probablement selon les lieux.

Ont été recensés les outils suivants :

La sonde : nécessaire pour évaluer l’épaisseur du gisement, elle était constituée d’une pièce de fer pointue de 40 centimètres, ouverte d’un côté et portée par un long manche, sorte de perche qui pouvait faire jusqu’à 5 mètres.

Petit louchet : une bêche d’une largeur de 10 cm environ munie d’un « aileron »

Grand louchet : ensemble de lames coupantes constituant deux longs côtés (1,40 m) d’une boîte située à l’extrémité d’un manche long de 6 à 7 m.

Drague ou hondrague : sorte de pelle en fer recourbée, se trouvant au bout d’un long manche en bois. Elle servait à sortir la vase ou la tourbe du fond

Le coupoir : grand couteau à lame courbe et pointue.

Ces outils étaient adaptés par les forgerons locaux selon les conditions, notamment l’épaisseur du gisement et sa profondeur.

Une coopérative en 1793 Un temps, l’exploitation était donnée à des particuliers qui en contrepartie fournissaient les habitants en pains de tourbe. En 1793, suite à des difficultés, le conseil municipal a décidé de la reprendre en régie. Pour cela, il mit en place une coopérative dont les membres étaient les habitants du village intéressés par avoir de la tourbe. Ils apportèrent une mise de départ pour l’achat du matériel puis désignèrent un conducteur de l’atelier de tourbage. Les habitants participaient également aux travaux selon une cote part en rapport avec les quantités de tourbe qu’il récupérait. Ce système fonctionna une douzaine d’années.